安全で快適な水道水を供給するために、水源の病原微生物モニタリングやオゾン/紫外線処理による水道水のカルキ臭原因物質除去技術の開発に取り組んでいます。

研究の対象領域

研究の対象領域 院生室の様子

院生室の様子 水管橋(後方)の内部を視察

水管橋(後方)の内部を視察 卒業研究発表会

卒業研究発表会

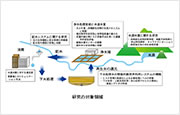

当研究室では、何らかの形で上水道に関連する研究を行っています。研究の対象領域を図に示します。水源水質、浄水処理、水道水の安全性、配水系を含む上水道システム、需要者とのコミュニケーション、下水処理水の間接的飲用再利用といった広い範囲を扱っています。実験的研究が主体ですが、計画論的な研究も進めています。以下、最近行っている主な研究内容を紹介します。

オゾン-粒状活性炭を用いた高度浄水処理は水道水質を大きく改善しましたが、カルキ臭が残存するなど、なお技術的課題を有しています。既存のオゾン−粒状活性炭を用いた高度処理を”Conventional” Advanced Treatmentと位置付け、これを超える処理プロセスを構築しようとしました。6年にわたる研究の結果、凝集沈殿-急速砂ろ過-UV併用促進酸化処理-陽・陰イオン交換処理-塩素消毒というプロセスを提示しました。これによれば塩素を入れてもカルキ臭のない水道水を生産することができます。また、このプロセスではもはや粒状活性炭を必要としないことも特徴です。

上記プロセスの開発とともに、注入する塩素量を最小化する研究に取り組みました。結果として、AOC(生物同化可能有機炭素)濃度に依存した必要塩素濃度を示しました。また、塩素量を最小化することから微生物リスク管理を高度化する必要があります。このためQMRA(定量的微生物リスク評価)手法を導入し、上記カルキ臭低減型浄水処理プロセスの細菌学的安全評価を行いました。この手法を用いて「濁度0.1度」による水質管理から卒業したいものです。

上記のような低濃度塩素に関する実験をしようとしても、その定量下限は0.05 mg/Lであり、それ以下で検討を行うことは困難です。この研究では新規のセンサー開発にチャレンジし、従来の定量下限を格段に下げることに成功しつつあります。一方、カルキ臭など臭気強度の測定は、現在のところ官能試験によらざるを得ず課題があります。これに対し、機器分析法の開発を試みており、見通しを得ています。

水需要量の減少に伴う配水管内滞留時間の増大、配水管の老朽化の進行などを背景として、これからはますます配水系のメンテナンス技術を高度化させていく必要があります。1日に1回、0.4m/秒(実用的には0.2 m/秒)以上の流速が出現すれば、その管路は自己洗浄機能を持つとされます。このコンセプトを導入し、神戸市内の配水区域を対象として現状評価と管網再構築の効果を検討しました。同時に、震災時バックアップ機能と消火用水確保機能の評価も行っています。

世界的な人口増加と気候変動の激甚化に伴い、下水処理水を水資源として再利用するニーズが高まっています。特に2013年、米国テキサス州で世界で2番目となる下水処理水の「直接飲用再利用」が導入されたことから、現在、この分野のホットスポットとなっています。この研究は、下水処理-土壌浸透処理-浄水処理を組み合わせて、間接的飲用再利用システムを構築しようとするものです。水の安全管理を高度化することで、過剰処理を回避して必要十分な処理だけを行うことも狙っています。

オゾン/触媒処理による極低濃度アンモニウムイオンの除去、in situトレーサーを用いたオゾン槽内の流動特性評価、カンピロバクターに由来するDALYs(障害調整生存年数)推算に関する実験研究などを行っています。

配水管内環境の管理を高度化させ、これを制御するニーズが高まってきています。浄水処理との関連では、これからは配水管内環境に対しても責任をもつ浄水処理プロセスという観点が必要になるでしょう。長期的には、浄水処理プロセスと配水管内環境の管理・制御に関するトータルソリューションを追求していきたいと考えています。